Claire NOYER

Habiter la Cuenca

Si l’on considère comme moi l’auto-construction de la ville comme un levier d’action face à la crise mondiale du logement, quelle place l’architecte peut-il -doit-il- prendre dans ce processus ? Cette question m’a accompagnée durant l’ensemble de mon master et j’ai donc choisi d’y consacrer mon PFE.

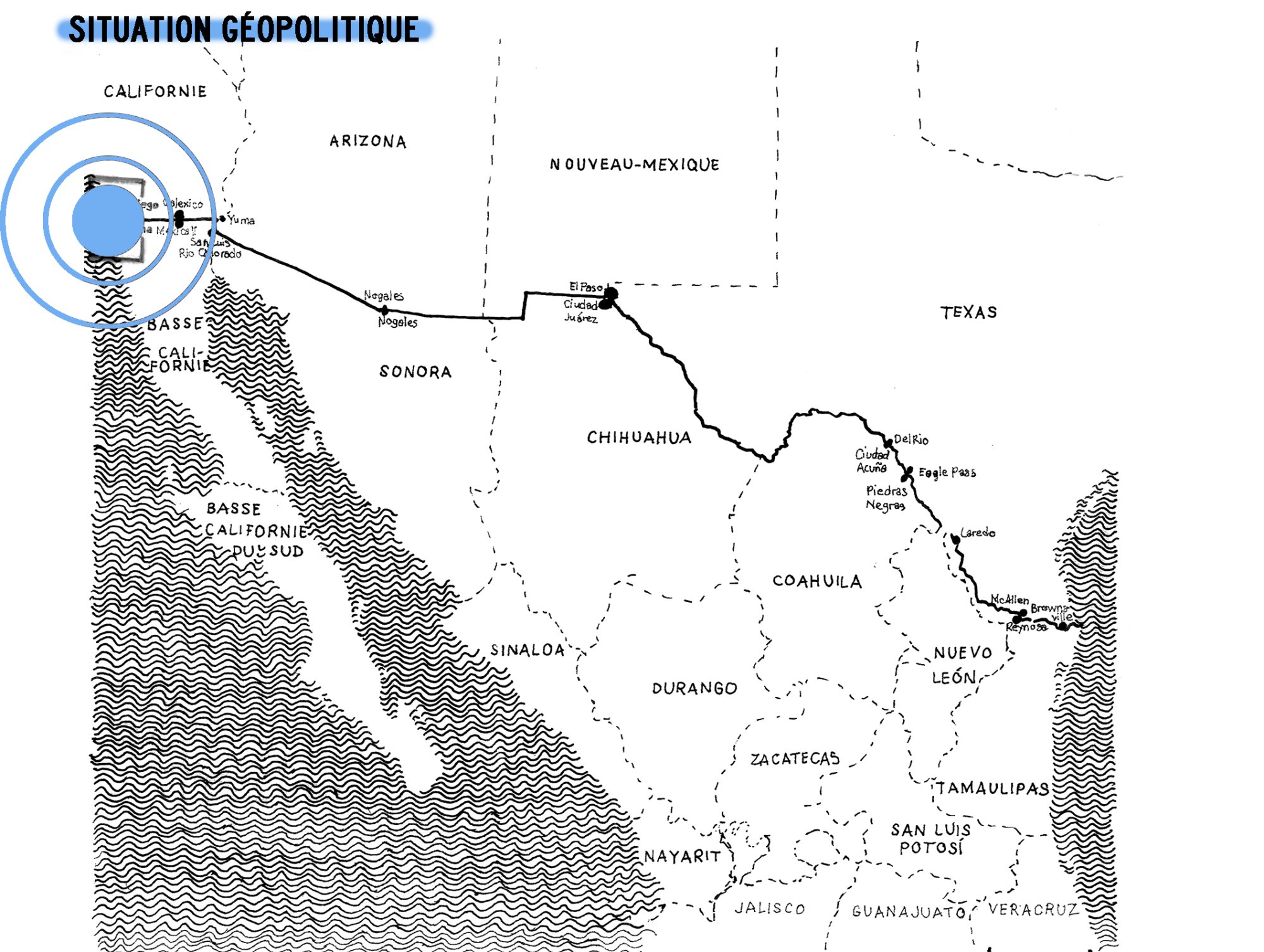

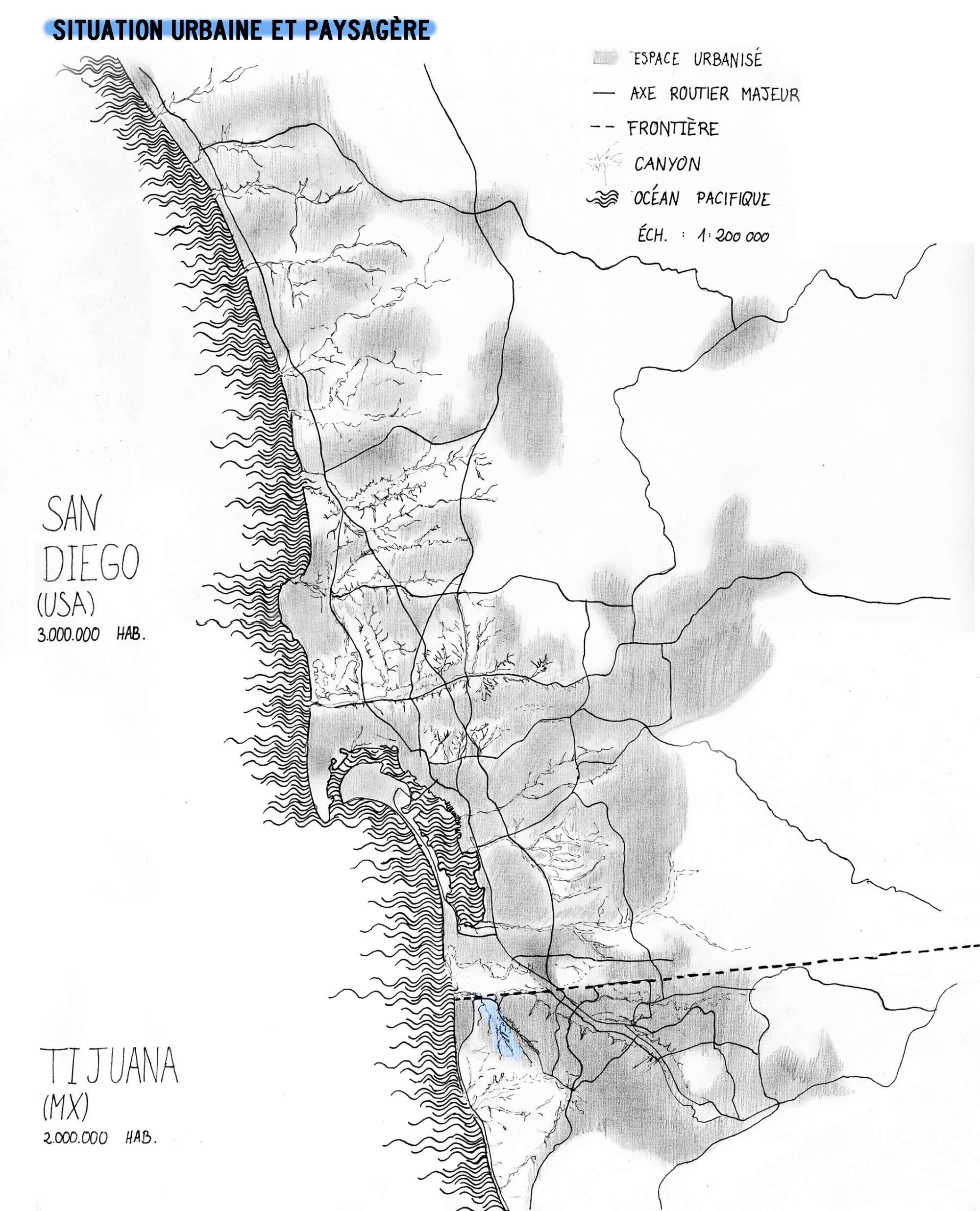

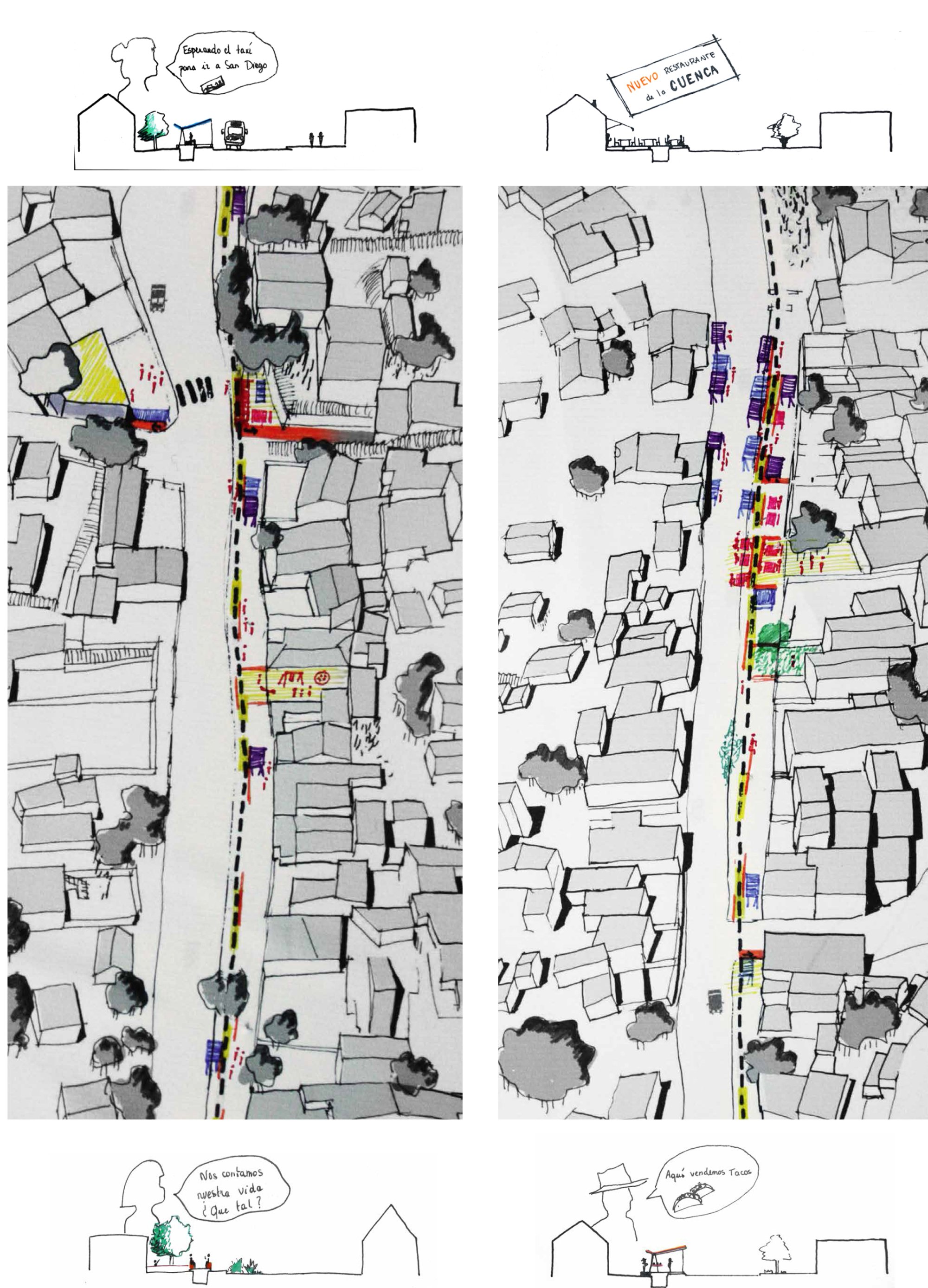

Mon site d’étude se situe dans un territoire au centre de dynamiques géopolitiques mondiales : l’aire urbaine de San Diego-Tijuana, microcosme de la mondialisation, à cheval sur la frontière US-Mexique, le long de la côte Pacifique. Ce vaste territoire de canyons transfrontaliers a fait l’objet d’une urbanisation incontrôlée côté mexicain, sous la pression des dynamiques migratoires et d’un développement industriel rapide.

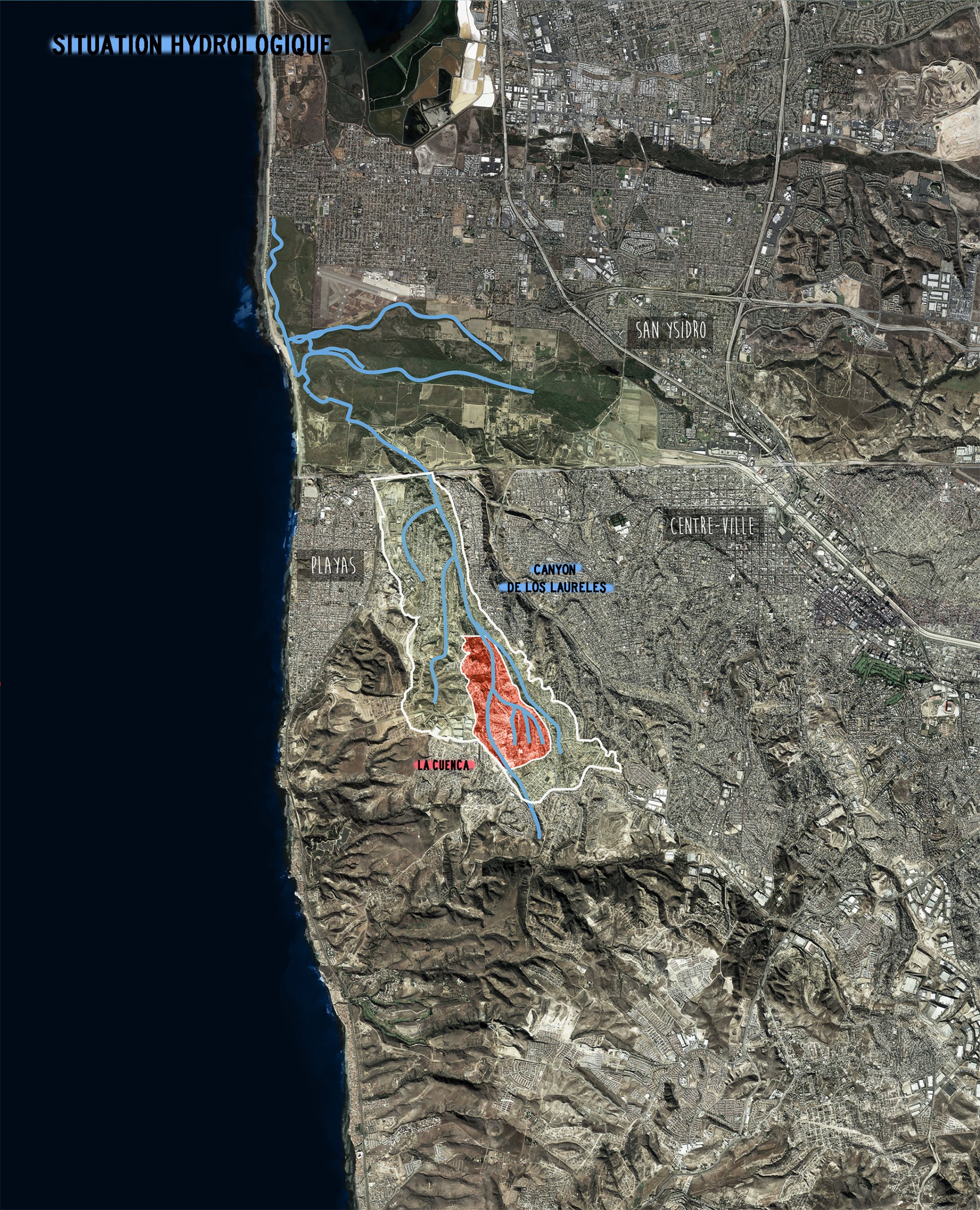

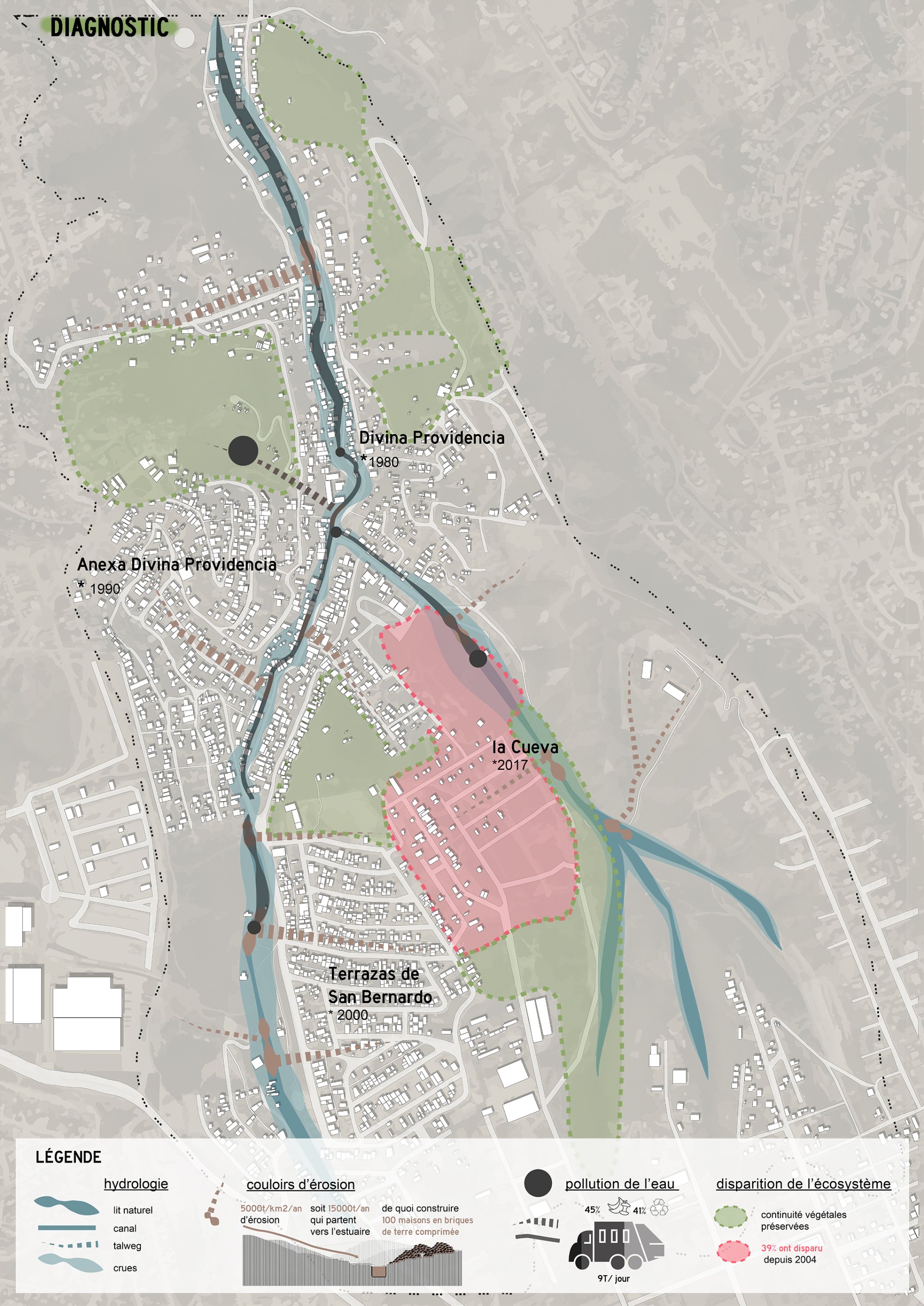

Au cours d’une année de césure, j’ai eu la chance de réaliser l’étude ethnographique et urbaine de l’un des nombreux bassins versants tijuanais urbanisés de manière informelle. J’ai pu constater que ces quartiers, doublement exclus de l’espace de la ville et de l’espace US-américain, se sont constitués dans une relation de conflit avec leur socle naturel exceptionnel. Ce conflit a des conséquences transfrontalières tragiques : érosion, inondation, pollution, disparition d’un écosystème rare, catastrophes naturelles et humaines…

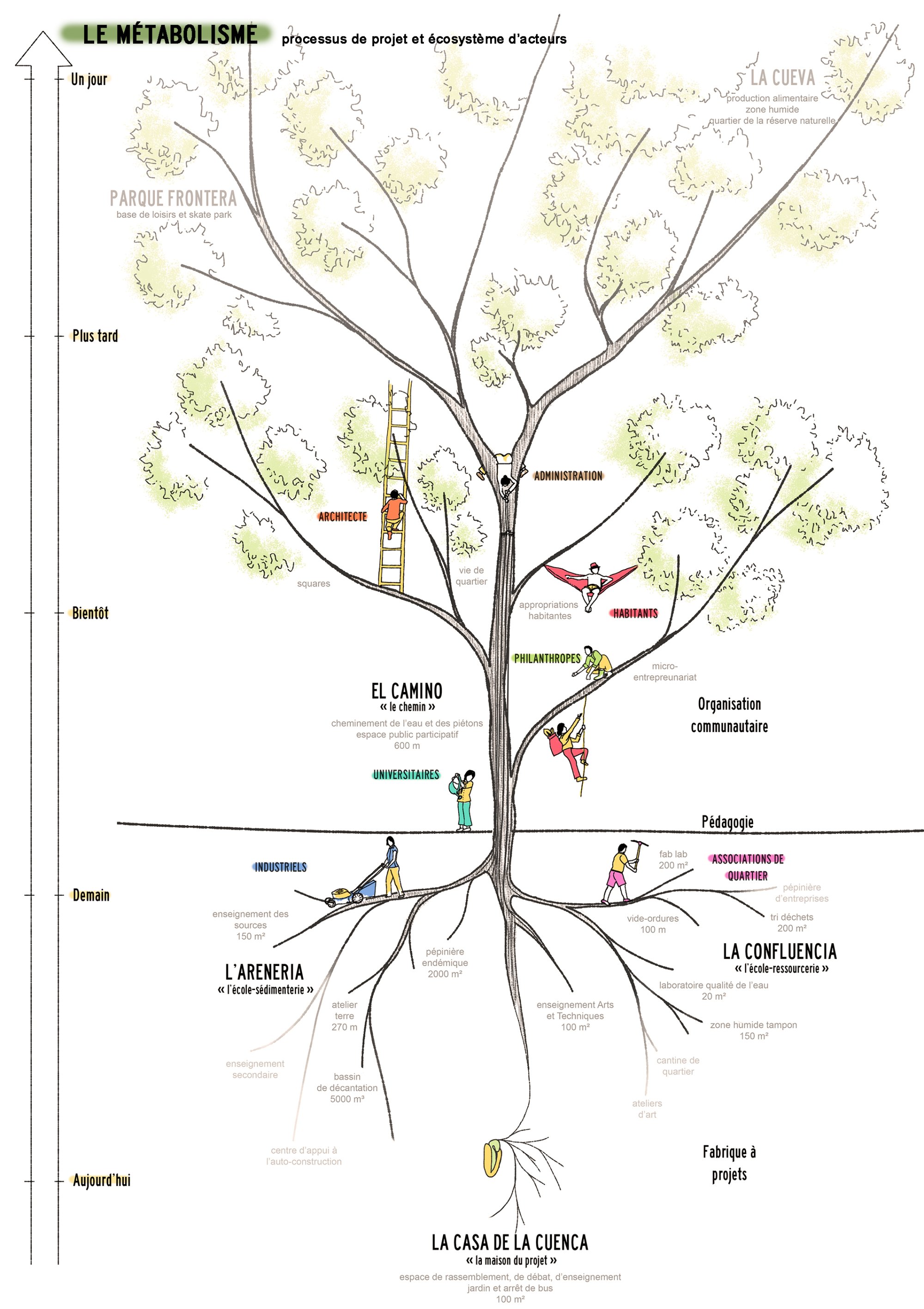

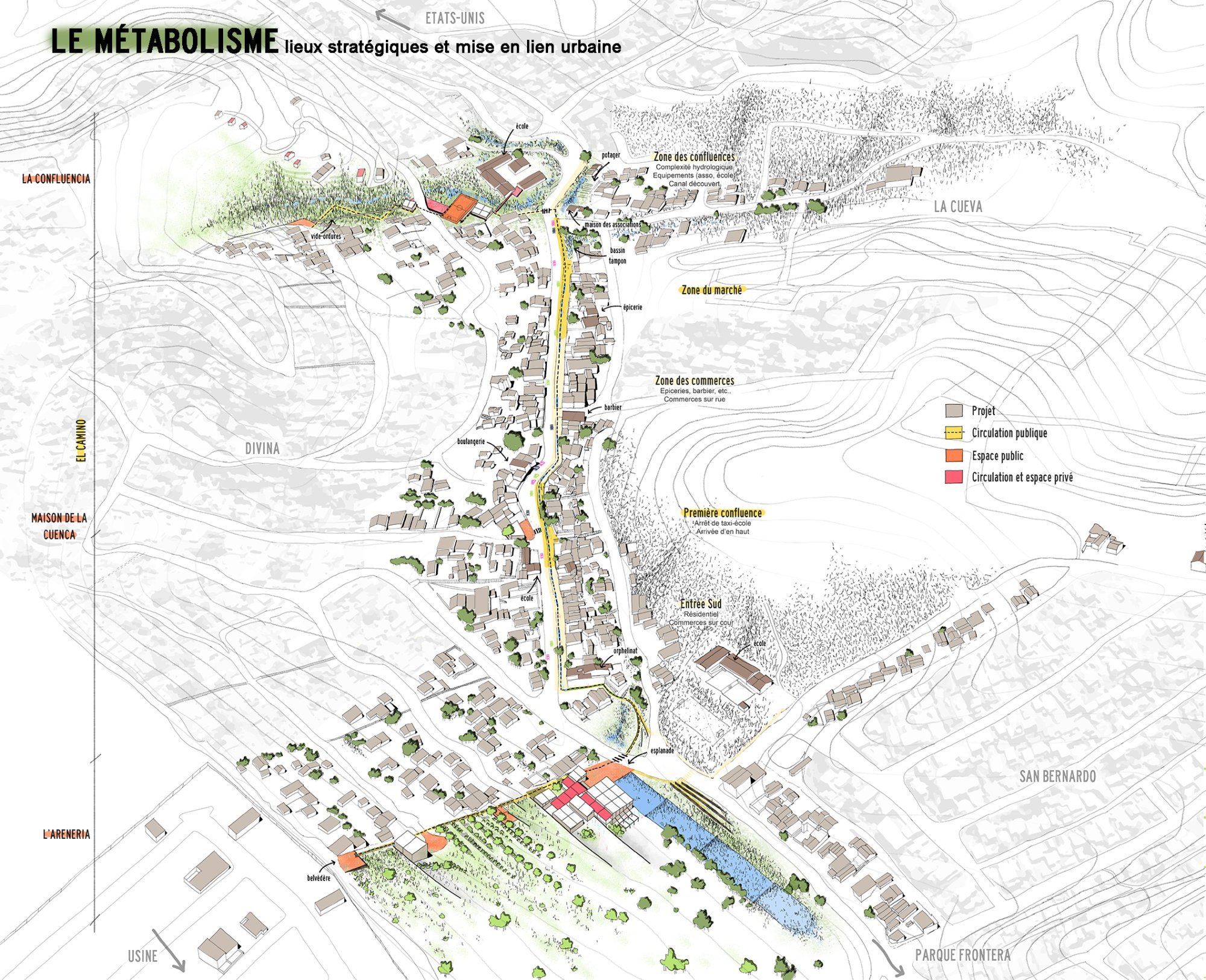

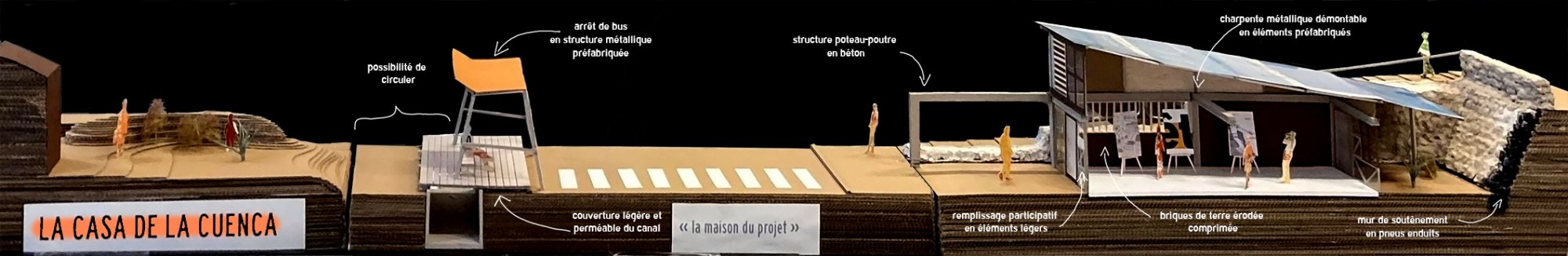

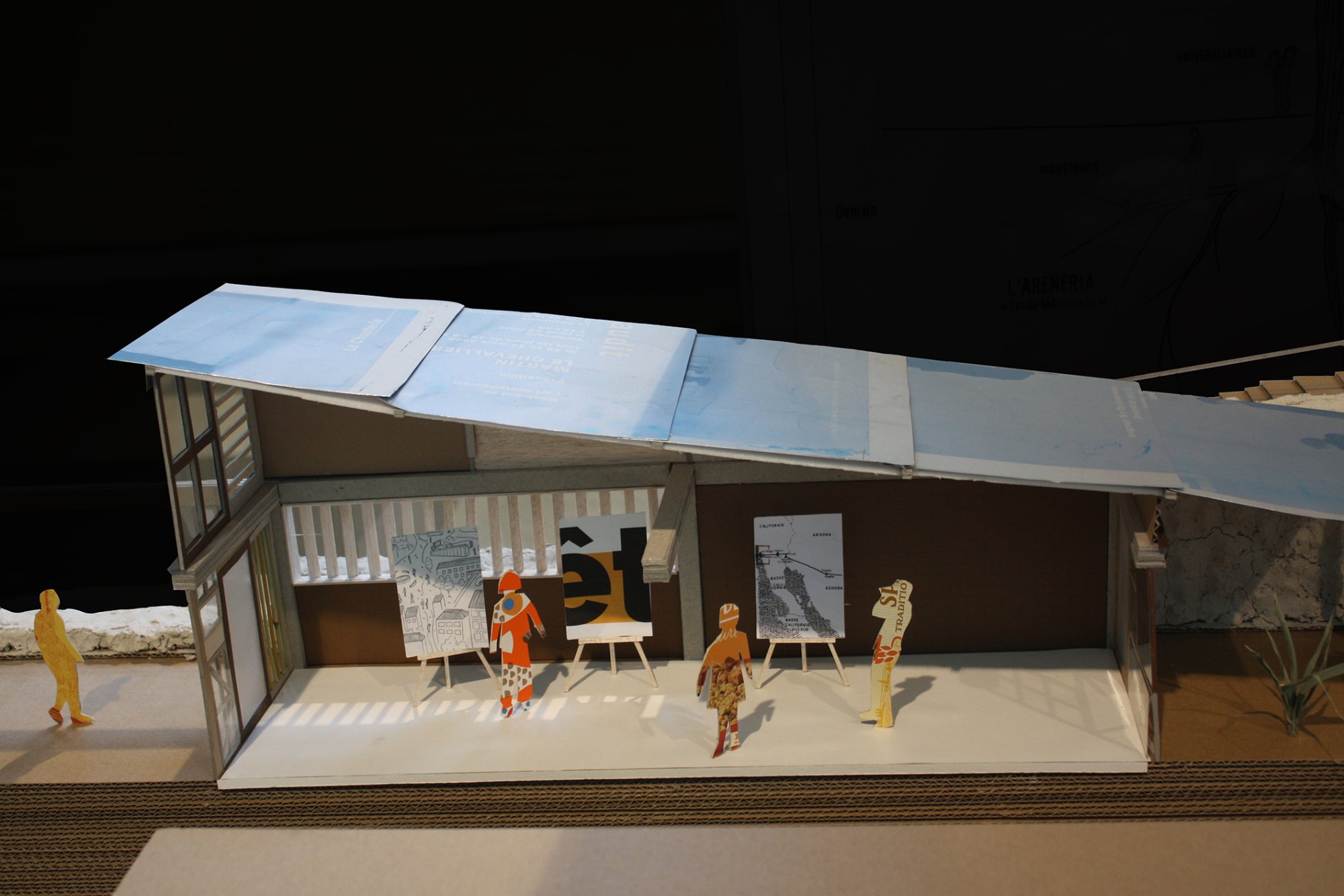

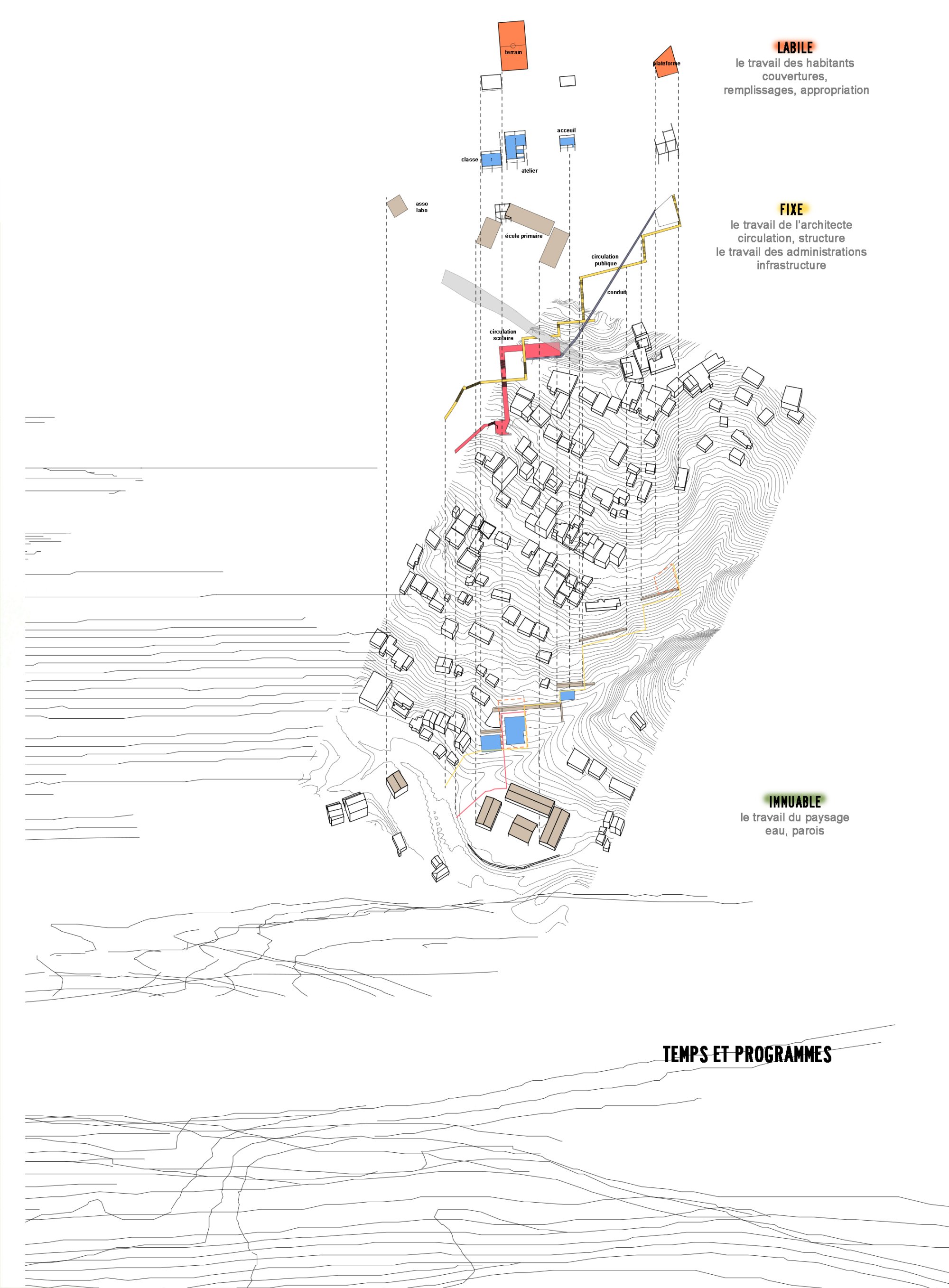

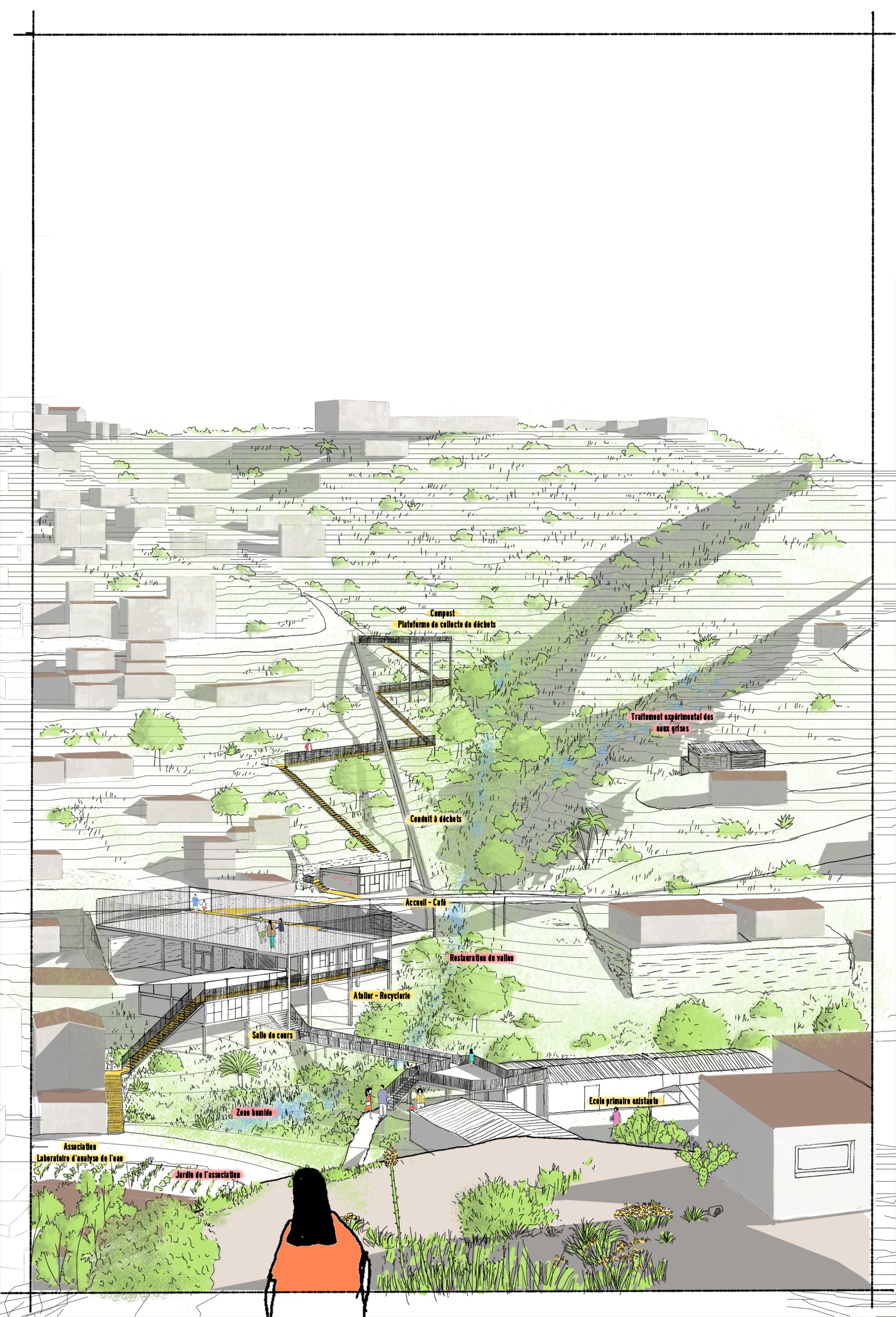

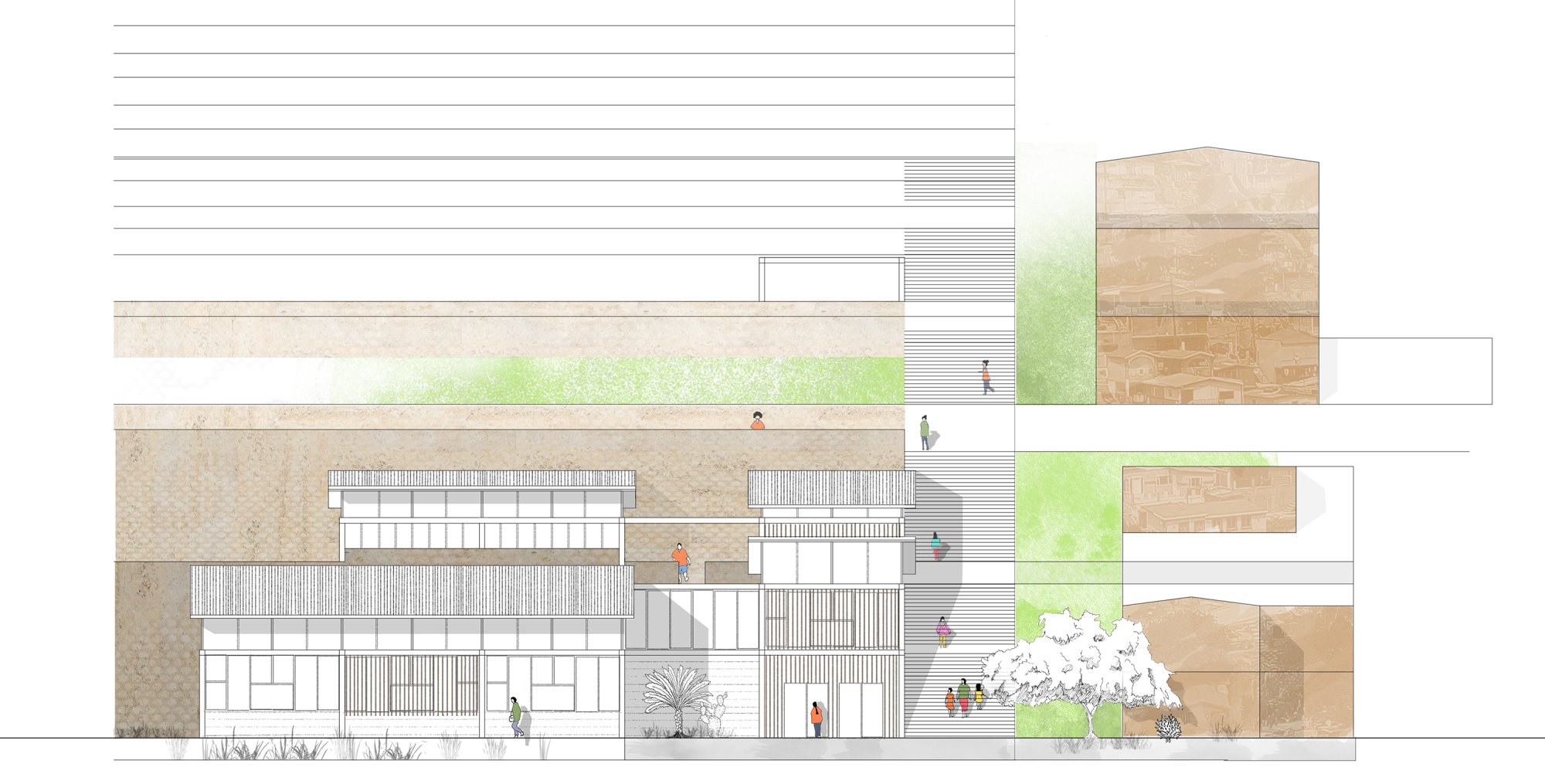

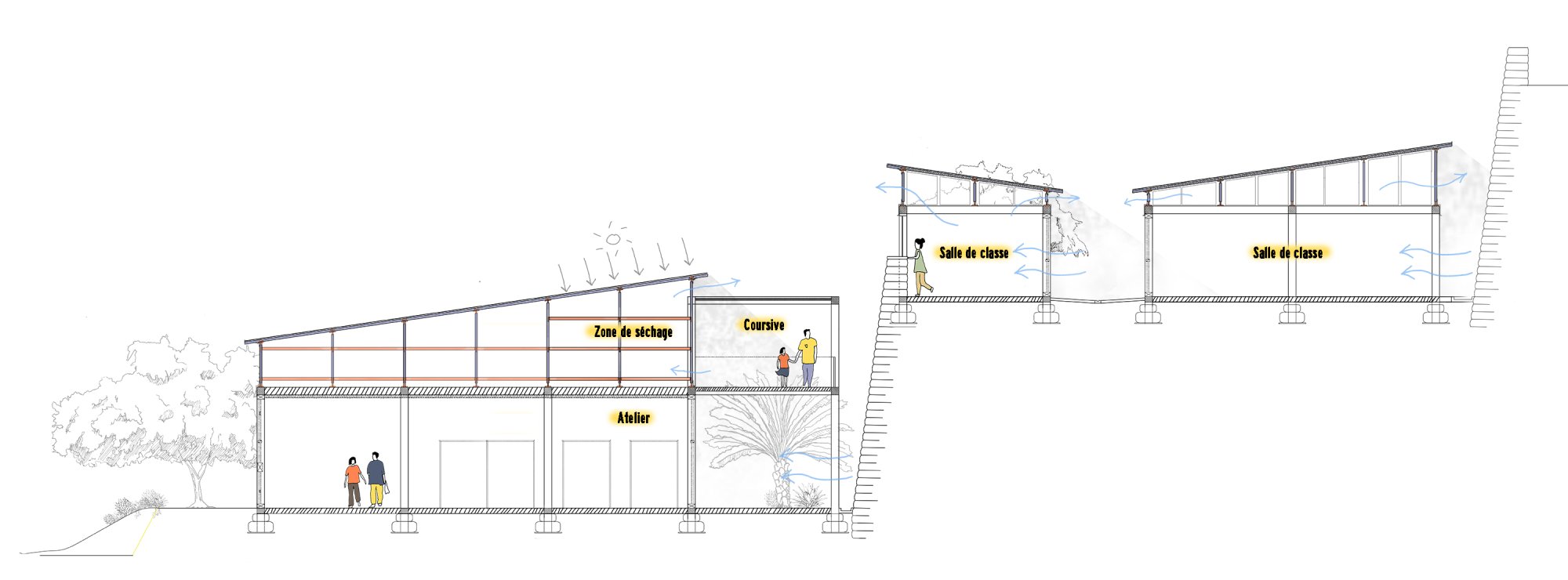

Mon projet porte sur l’ensemble de l’unité hydrographique que j’ai étudiée, une région d’un kilomètre carré, peuplée d’environ 20000 personnes. Pensant à l’échelle territoriale et agissant à celle de l’architecture, il détourne un besoin programmatique, celui d’une école professionnalisante, pour faire de la réponse à ce besoin le premier pas d’une transformation. Cette école, répartie sur plusieurs lieux stratégiques, devient ainsi un atelier ouvert, qui forme des citoyens sensibilisés à leur environnement et ouvre des opportunités économiques locales. Cherchant à faire des problématiques environnementales (biodiversité, déchets, sédimentation…) des ressources, je développe une « boîte à outils » de transformation du quartier par l’école, avec une attention particulière aux parcours urbains, la mise à disposition d’espaces-ressource, l’appropriation des entre-deux, ainsi que la valorisation des espaces verts comme lieux de loisir, de sensibilisation et de ressourcement.

Le processus volontairement expérimental de construction de ce système scolaire met en œuvre des matériaux alternatifs accessible à des particuliers en situation de précarité. Il est évolutif et se nourrit de l’interaction avec tous les acteurs impliqués.

Articulée autour de sites-charnières urbains et paysagers, mis en lien par des aménagements collectifs et participatifs sur l’espace public, l‘intervention de l’architecte est ainsi pensée comment une médiation entre des habitants bricoleurs et des planificateurs dépassés, entre un territoire remarquable et les maisons de toutes matières et couleurs qui y ont pris racine de manière parfois chaotique, à l’écoute d’une multitude d’acteurs intéressés par le devenir du site. Elle a surtout l’ambition d’initier une ouverture de possibles, de débuter un nouveau récit appropriable, celui d’un développement plus heureux via la reconstruction du lien entre un existant et son contexte immédiat perdu de vue.